3月8日,深圳理工大学举办“修德学堂”第二期讲座。中国女科技工作者协会名誉会长、中国科学院院士、生物化学与分子生物学家王志珍以“弘扬科学精神、托举科学少年、提携科学女性、创造科学未来”为主题,为深圳理工大学的本科生和部分教师、中山一中的高中生和老师共计200余人带来了一场精彩分享。她用六十载科研生涯诠释了女性科学家在探索真理道路上的坚韧与智慧,也为年轻一代树立了突破性别界限、追求卓越的鲜活榜样。

本次活动由深圳理工大学党委书记朱迪俭主持,中国科学院院士、中国人民解放军总医院激光医学科主任医师顾瑛和深圳理工大学校长樊建平、教务长赵伟、校长助理杨帆等参加。

六十年科研路:

见证从“向科学进军”到大湾区创新引擎

王志珍老师的学术生涯与中国科技发展紧密交织。1959年,她考入中国科学院创办的第一所大学——中国科学技术大学的生物物理系,成为该校第二期学生。彼时,党中央发出“向科学进军”的号召,国家亟需培养新兴学科方面尖端科技人才,中科大应运而生,培养了一批批科研先锋。如今,我们处于中华民族伟大复兴的新时代,深圳理工大学面向国家战略发展需求而生,着力培养服务于国家战略性新兴产业和未来产业发展的拔尖创新人才。这种使命担当的传承,让王志珍老师对深圳理工有一种天然的“亲切感”。

王志珍老师动情回忆,上世纪五十年代初,中国的大学理工“分家”,教育科研也“分家”,但是中国科学院却把中科大定位成一所培养新兴、边缘、交叉学科尖端科技人才的大学,新型的理工结合、科学与技术结合的大学,“真是一个了不起的逆潮流的大胆创新!”“如今,传承了中国科学院深圳先进技术研究院基因的深圳理工大学,秉承‘产教融合、科教融汇办大学,学科交叉建专业,三院一体育人才’的办学理念,聚焦战略性新兴产业和未来产业,服务于国家未来发展方向,这与中科大有异曲同工之妙。”

她特别提到,深圳理工2024年首年招生就跻身广东省内高校第一梯队,新生们都是有炽热理想的新时代少年。

解码生命密码:

蛋白质折叠研究的时代跨越与科学传承

蛋白质折叠问题曾被称作“生物学的谜题”。讲座上,王志珍老师讲述了蛋白质折叠问题在国际上的研究历程,以及人工智能方法的研究突破。“尽管这项课题研究曾因时代局限未能完全解决,但它为后续AlphaFold人工智能预测蛋白质结构奠定了基础。”在她看来,AlphaFold虽然革新了蛋白质结构预测,但人类科学家半个世纪积累的实验数据与理论框架仍是AI无法替代的。此外,王志珍老师还讲述了Christian B. Anfinsen、王应睐、邹承鲁等多位中外科学家在胰岛素等研究领域的科研历程与故事,并用一张张泛黄的老照片分享了她多年来在相关领域的探索经历。

巾帼担当:

寄语女科研者与深圳理工学子

作为中国女科技工作者协会名誉会长,王志珍老师十分关注女性科研者的发展,她分享了自己实验室的“半边天”现象,并表示,“女性在科研中往往更具韧性、细心和耐心,所以完全可以做出与男性一样好的工作。”她提到,深圳理工大学从建校开始就非常重视女学生和女性科技工作者的作用,比如设立的“未来女科学家奖”,为女性科技工作者提供了坚实后盾。同时,她还寄语深圳理工的女生们,“希望大家以阳光的心态、健康的体魄、聪明的头脑和科学的生活方式,立志做一个有独立人格、独立精神、独立地位的现代女性,为追求自己的热爱、兴趣和理想坚持奋斗。”而对于大学生活,王志珍老师希望同学们能够保持好奇心和想象力,珍惜大学的宝贵时光,多读书、多到社会上去体验,发展成为德智体美劳全面发展的人才。

对话与传承:

科研压力的化解之道与科学思维的养成之法

在互动环节,同学们纷纷提问:“在科研压力大时,您如何调整心态?”“在我未来的科研生涯中,如何才能提升科学的敏锐度?”……王志珍老师一一耐心作答,“做实验经常会出现没结果或重复结果的情况,但我觉得没什么,没做好就重做、重讨论吧。因为每天都会碰到新问题,每天也在解决新问题,我觉得解决的过程便是开心的事情。保持专心是科学家重要的素质,我经常眼睛一睁开就开始想实验室里面的事了。一定要保持兴趣,并一直都在思考,积累多了就能触类旁通,就能变得更加敏感,拥有更加敏捷的科学思维。”

“未来女科学家奖”启动:

为女性科研人才铺就星光大道

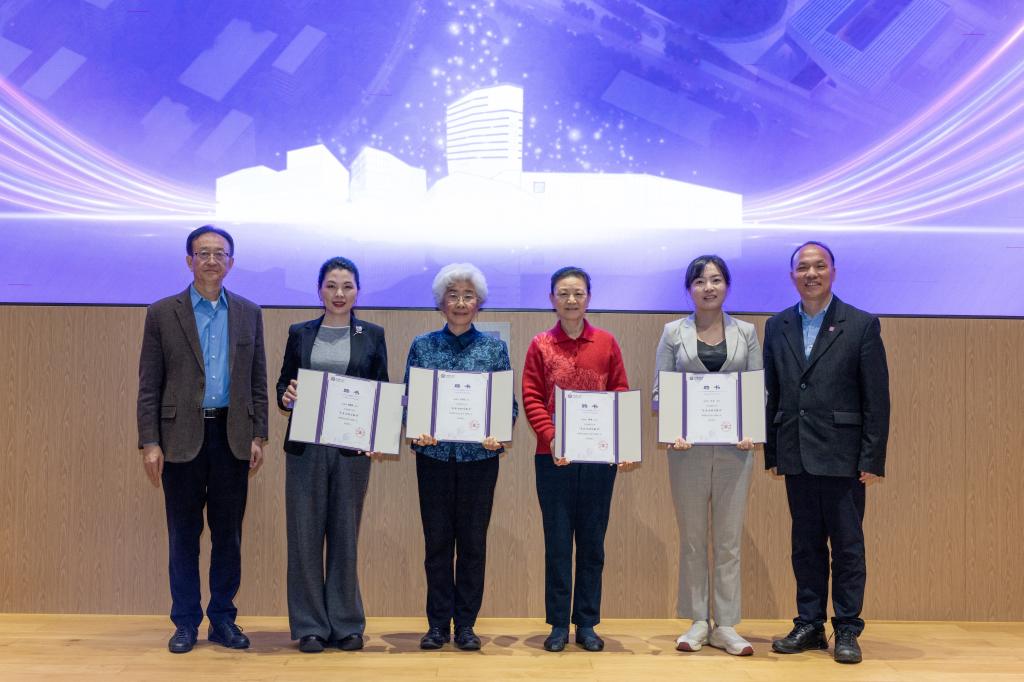

讲座结束后,深圳理工大学还举行了“未来女科学家奖”启动暨管理委员会聘任仪式,正式设立“未来女科学家奖”,并分别聘任王志珍和中国科学院院士、中国人民解放军总医院激光医学科主任医师顾瑛为“未来女科学家奖”管理委员会主任和副主任。

该奖项将通过提供专项奖学金、资深导师领航、科研项目支撑等方式,发掘和培养具有突出科研潜力的女学生,打造女性科研人才成长加速通道,助力培养未来女性科学领军人才。

作为一所新型研究型大学,深圳理工大学将持续构建支持科研发展的生态环境,让每份科研热情都能找到生长沃土。在这里每位学子都是解码未来的“超级代码”,每一份科研理想都会被全力护航。